Bloomingdale’s pond

Midtown, midday

Midtown, midday

Midtown, early morning walk to work in New York. Divinities constantly seduce humans. Apparently, sculptors like Botero too.

A CRUCIAL TOPIC

…And a subjacent one: what do we want to remember and what do we want to forget in order to live in peace?

Darren Walker, president of the Ford Foundation, in conversation at The Frick on «Reimagining New York’s monuments»

Two weeks ago, I attended a most interesting public conversation with the president of The Ford Foundation, Darren Walker, on the power of monuments in our cities (more specifically in New York), and the right to redress historical erasures, encourage debates about history and promote new education opportunities for the public. Many powerful sub-topics flooded the hall of the Frick Collection: the way power and memory are represented, the ownership of the monuments, its artistic value or the diverse historical narratives that monuments may reveal when they are removed from public spaces and subjected to contextualization in museums. I think that this is a crucial matter of our times that conflates art and power, history and community and that it has no doubt become one of the most important topics for any sort of population, community or city: the interpretation of their history. Walker introduced himself straightaway as a black gayman, and stepped carefully -and successfully- on what seems to be, not unknowingly, a minefield. Among the examples he mentioned were Cristobal Columbus and at least one of the whys of its appropriation by Italians, the controversial and fascinating case of former president Thomas Jefferson and his black slave (she was free when they met in Paris) and loving wife, Sally Hemmings or the activist Harriett Taubman (whose monument is in Harlem and it’s one of the only five monuments devoted to women in New York), and the fact that Martin Luthers’ day is celebrated in some States exactly the same day as General Lee’s. I would like to mention here just a couple of considerations that I deem relevant and that were in the air that day: the importance of accepting a continuous, inclusive reinterpretation of history, and the fact that the ignorance of our history is, whether we like it or not, an ingredient of our memory, a peculiar and harmful one, but pervading and seemingly inevitable.

Pastiche

Isabelle Huppert – Cate Blanchett – Jean Genet – Carmen Herrera – Whitney Museum – Rossy de Palma – Lola Gaos – Jeanne Moreau – Rafaela Aparicio – Moma – Pedro Almodovar – Veronica Forqué – Robert Altman – Henri Michaud – Roberto Bodegas – Ruven Afanador -Lars von Trier – Sarah Kane – Huadji Mouawad – Eurípides – Séneca el Joven – J.M. Coetzee – Kristof Warlikowsky – Luca – Peter Brook – Giorgio Strehler – Paul Verhoeven – Michael Handke – Luis Buñuel – Catherine Deneuve

Los Uppers, Central Park y, al fondo, Harlem y el puente George Washington

Isabelle Huppert se asoma por Nueva York como un cometa: nunca colisiona pero siempre trae cola. La recuerdo en 2014, en el City Center, haciendo de Claire, la menor de las dos hermanas y criadas en el drama de Genet (la mayor, Solange, era Cate Blanchett). Se dijo entonces que su inglés era deficiente y que no se la entendía pero nadie reparó en que chapurrear la lengua oficial “de la señora” es la pura realidad neoyorquina, dónde los que sirven son forasteros llegados de un patio trasero de la urbe, casi siempre situado al sur. Durante el franquismo pasaba eso: casi todas las criadas de Francia eran españolas y la mayoría de ellas no sabía hablar o hablaba mal la lengua de la señora, lo que avivaba la humillación del vecino del sur. Este escenario conviene a la perfección al teatro de Genet, en tal grado que asombra que nadie lo haya tenido en cuenta. Que yo sepa solo hay una señora en Nueva York que haya conocido a Genet, y esta es la centenaria pintora Carmen Herrera, a quien el Whitney dedicó, por fin, a sus casi ciento tres años, una exposición antológica el año pasado. Estoy seguro de que Genet habría detectado en ese tardío reconocimiento la larga sombra no de una sola servidumbre sino de varias: por mujer, por artista, por tener origen hispano y por ser hispanoparlante.

Midtown y Lower Manhattan desde el Rockefeller Center

Claro que pocas criadas han sido tan convincentes en el plató como Rossy de Palma, una criada de la estirpe de Lola Gaos, Jeanne Moreau o Rafaela Aparicio. En febrero pasado, el MOMA estrenó en Nueva York Julieta (2016) con la presencia de su director, Pedro Almodóvar, y se proyectaron varias escenas de sus películas durante una conversación, entre ellas la violación que tiene lugar en Kika (1994). En esta escena memorable, que el público despidió en el Moma con caluroso aplauso, Rossy de Palma asiste amordazada, y de espaldas, a la violación maquinal de su adorada señora (Verónica Forqué) que hace como si nada porque lo único que quiere es retomar su apretada agenda. Genialmente orquestada, la escena logra soterrar por completo la violencia de lo que describe destacando la represión y el deseo latente –y sadomasoquista- que la criada siente por la señora.

Años más tarde, fue Robert Altman en Prêt-à-Porter (1994) quién sacó a De Palma de esas cocinas ajenas dónde encarna casi siempre fuerzas atávicas (en Julieta poco le falta para ser una hechicera) y criadas malignas, de esas que el pintor Henri Michaux describe en su opúsculo Una vía para la insubordinación. Altman la apartó de los fogones, la empleó en una casa de alta costura y la llamó Pilar convirtiéndola ipso facto en heredera de aquellas Españolas en París antes mencionadas (existe una película de Roberto Bodegas con ese título y exactamente sobre ese tema, de 1971), que se abrían camino trabajando a destajo en el laberinto social parisino que tanto inspiró a Buñuel, aunque las españolas eran mucho más sumisas y trabajadoras que las despiadadas criaturas genetianas Claire y Solange. Sin embargo, el único que la ha manumitido completamente ha sido el fotógrafo Ruven Afanador. En algunas de sus magníficas fotos –de entre aquellas que menos tienen que ver con la alta costura- da rienda suelta al delirante talento fotogénico de la actriz, y, a través de ella, al suyo propio.

Rossy de Palma posa para Ruven Afanador (cortesía de Ruven Afanador)

Apenas repuestos de las criadas suicidas y asesinas de Genet – y de Julieta-, Huppert se dejó caer de nuevo por Nueva York, esta vez haciendo de señora. Más que un cometa parecía el planeta Melancholia de Lars von Trier y aunque no nos aplastó, el magnetismo de su campo gravitatorio estuvo a punto de disolvernos en el éter: el BAM presentaba un concentrado de reinas Fedras: Phaedra’s love, de Sara Kane, un refrito de Huajdi Mouawad – a partir de las Fedras de Eurípides y de Séneca el Joven-, y, por si esto no fuera suficiente, de postre, una adaptación de la novela de J. M. Coetzee, Elizabeth Costello. Era, a todas luces, un gazpacho fédrico y resultó indigesto.

La brillantez de estas tres puestas en escena una detrás de otra solo fue fugitiva, esporádica, a través de escenas impelidas por separado mediante virtuosismos aislados. Insistir así cuatro horas es costoso en todos los sentidos y daba la sensación de que el director Krystof Warlikovsky no encontraba coherencia en lo que buscaba o que desperdiciaba enseñanzas de sus maestros (Luca, Strehler, Brook…). Compárese, aunque es solo un ejemplo, y tal vez no el mejor, esta producción tan redundante con la claridad de Battlefield que el taller de Brook ofreció en ese mismo teatro poco después.

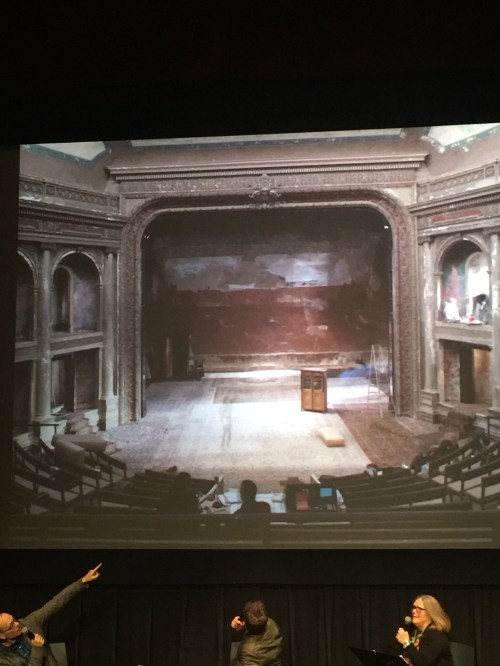

Anfiteatro, embocadura y escenario del teatro Harvey, en el BAM, Brooklyn.

Pequeña pero matona, Isabelle Huppert cargaba con la tarea de dar coherencia a estas reinas llamadas Fedra, un personaje singular por el hecho de ser mujer y de atreverse, sin embargo, a saltarse los tabúes con la misma libertad que se los saltaría un hombre. Parece que es la suerte de papel que le cuadra a la perfección a Madame Huppert y no hay duda de que Warlikovsky sabía muy bien lo que quería cuando la contrató. Además, la actriz hablaba esta vez en su lengua y se la entendía perfectamente, aunque a muchísimo público neoyorquino le costó estirar el cuello para leer subtítulos y no solo a los inmigrantes que no hablan la lengua de la señora. Es cierto que cuatro horas leyendo subtítulos en el Harvey predispone a una dolorosa tortícolis, aunque eso es una cosa y otra la ignorancia generalizada de otras lenguas que cunde entre los angloparlantes.

Park Avenue

Fedra pugna por asumir su deseo, por ser “ella misma”, por ser Elle (2016), y la siguiente aparición del cometa Huppert ocurrió en la gran pantalla. Tan grande fue el impacto de la película, que incluso se asomó al desbarajuste de los Oscars (tal vez haya ganado uno y aún no lo sepamos; méritos tenía de sobra). En el tremendo y gran film de Paul Verhoeven no hay criadas asesinas que planeen matar a la señora o que, como Genet mostraba, se suiciden porque deseen representar hasta el final la muerte de esta, pero sí hay escenas de violación que cortan la respiración aunque la violencia que destilan se me antoja un efecto de cine de terror, en las antípodas de la cómica violación en Kika. En Elle, se diría que Verhoeven se ha polinizado con el universo almodóvar -del que también es deudor en este film, a pesar del abismo que los separa-, al que ha añadido generosas dosis de violencia à la Haneke. Se escuchan ecos de Volver, de Kika y de otros títulos almodovarianos aunque pasados por la dulce y mucho más fría Francia: mujeres engañadas que se engañan pero se alían (en el cementerio), el “enséñamela” a bocajarro a su empleado para ver si es el violador, el trauma infantil que condiciona la vida de manera creativa, el silencio frente al abuso y las mentiras de los hombres, el sarcasmo o la frase breve y cortante dicha con rictus inmutable… Sin embargo, en mi opinión, la poción mágica de Verhoeven para escatimar seriedad a la gravitas establecida está más cerca del surrealismo lúdico de Buñuel que de la gracia manchega de Almodóvar, que muestra las barbaridades del instinto humano de manera atorrante y menos fina. En Elle, Huppert hace aflorar de nuevo a la musa hierática francesa, el “caldito frio” de la joven aparentemente frígida pero caliente, la joven de Michaux, o, mejor, una variante de la que Buñuel supo inmortalizar en Belle de Jour.

Al director de Elle le gustan los primeros planos de Huppert. Verhoeven explota su mirada quieta, alerta, de ave, de una señora digna de Genet cuyo fuero interno es inescrutable: ¿sufre?, ¿goza?, ¿se va a reír? ¿va a gritar de dolor? ¿quiere hacer el amor? ¿quiere vengarse? Quizás solo esté tramando cómo sacudirse de encima la educación que ha recibido y el papel de mujer sometida no por ser criada sino simplemente por ser mujer o, tal vez, entrevea ser libre e incluso, por fin, saboree la libertad, y, casi casi, la igualdad. Han pasado setenta años desde que Genet estrenara Las Criadas, y sesenta desde que Catherine Deneuve encarnara para Buñuel ciertos entresijos de una señora francesa. Y ahora Madame Huppert llega con mirada de gioconda, de Monna Lisa, dispuesta a sonreír o a soltar un gargajo… y para Verhoeven está claro que si la violan es porque quiere.

Verhoeven da instrucciones a Huppert durante el rodaje de Elle

Nora es una muñeca, una princesa seductora que vive con un marido mayor que ella y sus tres hijos en una casa dónde no ha dejado de ser una joven algo casquivana; en una palabra, lo que los franceses llamarían une petite. Seguramente a Ibsen le atraían mujeres así y las había observado mucho, y muy de cerca, no solo en sus mejores momentos sino sobre todo enredadas en los conflictos de su deseo y en sus rabietas. Casa de muñecas nos muestra el despertar de la conciencia de Nora poniendo de manifiesto que tenía escasas posibilidades de crecer en tanto que mujer casada en un hogar como el suyo. Al final de la obra, Nora se ve impelida a dejarlo todo atrás: su familia, sus hijos y su casa. Y así es el fin -en su época escandaloso- de la obra de Ibsen pero no de Nora.

Nora es una muñeca, una princesa seductora que vive con un marido mayor que ella y sus tres hijos en una casa dónde no ha dejado de ser una joven algo casquivana; en una palabra, lo que los franceses llamarían une petite. Seguramente a Ibsen le atraían mujeres así y las había observado mucho, y muy de cerca, no solo en sus mejores momentos sino sobre todo enredadas en los conflictos de su deseo y en sus rabietas. Casa de muñecas nos muestra el despertar de la conciencia de Nora poniendo de manifiesto que tenía escasas posibilidades de crecer en tanto que mujer casada en un hogar como el suyo. Al final de la obra, Nora se ve impelida a dejarlo todo atrás: su familia, sus hijos y su casa. Y así es el fin -en su época escandaloso- de la obra de Ibsen pero no de Nora.

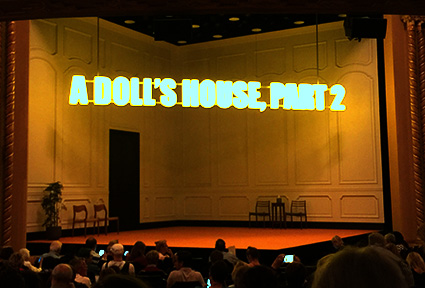

A nadie se le ocurriría escribir la segunda parte de Julio César a menos que lo hiciera en un delirio de humor o fantasía, pero escribir una segunda parte a Casa de muñecas no es descabellado. Hay que reconocer que es una idea brillante de Lucas Hnath, el autor de esta segunda parte que, con gran éxito, nos ha devuelto a Nora quince años después de aquella gran crisis que cambió su vida para siempre, al tener que volver a la casa familiar para arreglar un asunto de peso y enfrentarse a circunstancias que no habría podido imaginarse nunca (Hnath sí ha podido, para nuestro solaz). A menos que me lo pidan los lectores no voy a desvelar el guion; me basta con afirmar que disfruté hasta la última palabra y que este segundo final es más sorprendente que el primero aun pareciendo exactamente el mismo.

A nadie se le ocurriría escribir la segunda parte de Julio César a menos que lo hiciera en un delirio de humor o fantasía, pero escribir una segunda parte a Casa de muñecas no es descabellado. Hay que reconocer que es una idea brillante de Lucas Hnath, el autor de esta segunda parte que, con gran éxito, nos ha devuelto a Nora quince años después de aquella gran crisis que cambió su vida para siempre, al tener que volver a la casa familiar para arreglar un asunto de peso y enfrentarse a circunstancias que no habría podido imaginarse nunca (Hnath sí ha podido, para nuestro solaz). A menos que me lo pidan los lectores no voy a desvelar el guion; me basta con afirmar que disfruté hasta la última palabra y que este segundo final es más sorprendente que el primero aun pareciendo exactamente el mismo. En el escenario del John Golden Theatre cuatro actores y actrices soberbios han logrado mantener cartel hasta enero próximo: Jayne Houdyshell, Condola Rashad y Chris Cooper, encabezados por la genial Laurie Metcalf (Nora) a quien el director, Sam Gold, empuja al límite, sin exigirlo el guion, hasta confundirla a veces con un payaso, y desvirtuando en el fondo la necesidad de Nora. Es una posibilidad que el humor y la creatividad hayan sido ingredientes que salvaran a Nora de situaciones difíciles en el pasado y que por ello la Nora que aparece en esta segunda parte sea divertida y parlanchina pero es una exageración grotesca que sea desternillante. Y esto me lleva a dos últimas reflexiones: por un lado, parece que en Nueva York el regreso de Nora solo pueda asegurarse el éxito de taquilla si el público ríe mucho -y admito que con las gracias de Metcalf el público se ríe a mandíbula batiente, pero, por otro lado, ese mismo público que se ríe tanto con gracias que parecen venderse tan bien acaso sea el mismo que tan fácilmente dio por muerta a Nora cuando abandonó la casa familiar y en realidad no está viendo a Nora sino a un espectro cuyas razones, después de casi ciento cuarenta años desde el estreno de Ibsen, siguen importando muchísimo menos que las de su marido.

En el escenario del John Golden Theatre cuatro actores y actrices soberbios han logrado mantener cartel hasta enero próximo: Jayne Houdyshell, Condola Rashad y Chris Cooper, encabezados por la genial Laurie Metcalf (Nora) a quien el director, Sam Gold, empuja al límite, sin exigirlo el guion, hasta confundirla a veces con un payaso, y desvirtuando en el fondo la necesidad de Nora. Es una posibilidad que el humor y la creatividad hayan sido ingredientes que salvaran a Nora de situaciones difíciles en el pasado y que por ello la Nora que aparece en esta segunda parte sea divertida y parlanchina pero es una exageración grotesca que sea desternillante. Y esto me lleva a dos últimas reflexiones: por un lado, parece que en Nueva York el regreso de Nora solo pueda asegurarse el éxito de taquilla si el público ríe mucho -y admito que con las gracias de Metcalf el público se ríe a mandíbula batiente, pero, por otro lado, ese mismo público que se ríe tanto con gracias que parecen venderse tan bien acaso sea el mismo que tan fácilmente dio por muerta a Nora cuando abandonó la casa familiar y en realidad no está viendo a Nora sino a un espectro cuyas razones, después de casi ciento cuarenta años desde el estreno de Ibsen, siguen importando muchísimo menos que las de su marido.

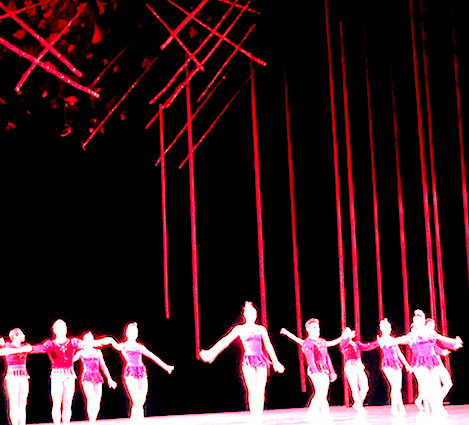

Koch Theatre, 20 de julio de 2017, Nueva York

Esmeraldas, diamantes y rubíes

Tanto disfruté con este ballet que me uní feliz al vibrante coro del público y reclamé a los artistas cuantas veces pude. Jewels se estrenó en el mismo teatro dónde lo vi ayer hace cincuenta años y la celebración corrió a cargo de tres compañías de ballet mundialmente famosas reunidas para la ocasión: la Ópera de Paris, el ballet de la ciudad de Nueva York y el Bolshoi de Moscú.

El coreógrafo de estas “Joyas”, Jewels, George Balanchine (1904-1983), abandonó San Petersburgo siete años después de la Revolución Soviética recalando en París primero para instalarse después en Nueva York, en 1933, dónde fundaría con Lincoln Kirstein la School of American Ballet y el New York City Ballet implantando en América una tradición de ballet clásico venida directamente de Rusia.

El éxtasis que procura el arte de Balanchine no es fácil de describir porque su impacto es una catarsis que nos hace contemplar lo que estando delante de nuestros ojos no habíamos visto antes. Quizás sea ese sea uno de los objetivos primordiales del buen arte.

La prima ballerina del Bolshói Olga Smirnova fue la reina de la gala

Jewels carece de argumento: no tiene historia ni significado concreto ni programa alguno preconcebido, tan solo la visión abstracta de tres colores encarnados en otras tantas piedras preciosas: esmeraldas (Opera de París), rubíes (New York City Ballet) y diamantes (Bolshoi). Suficiente para que la coreografía conduzca la mirada y el oído del espectador hacia el lugar exacto donde el movimiento esculpe la música y el arte fluye como un manantial mágico del mineral, no solo en el escenario, también en los espectadores.

Cuando la coreografía de Balanchine se despliega en el escenario parece que la música se escuchara en tres dimensiones y que el movimiento descubriera pliegues desconocidos en el espacio. Nada queda igual. Con tan solo cuatro palabras, que evocan la belleza extraña del mundo mineral y el trabajo del artesano, Balanchine construye una narración abstracta que nunca distrae de lo esencial, dónde puede adentrarse uno por el camino que lleva al corazón de la danza, a ese manantial que brota con la alegría de vivir a través del movimiento acompasado de los cuerpos.

Balanchine (en el centro) con el chelista Rostropovich y el coreógrafo del Bolshoi Grigórovitch.

“…¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa

exhalaría un perfume igual de suave con cualquier otro nombre:

así Romeo, aunque no se llamara Romeo,

conservaría la grata perfección que posee

por sí mismo. Romeo, quítate el nombre;

y a cambio de ese nombre, que no es parte de ti,

tómame entera”.

*

What’s in a name? that which we call a rose

By any other name would smell as sweet;

So Romeo would, were he not Romeo call’d,

Retain that dear perfection which he owes

Without that title. Romeo, doff thy name,

And for that name which is no part of thee

Take all myself.

(Romeo and Juliet, William Shakespeare)

Julieta se asoma al balcón de la casa familiar y en un alarde socrático se pregunta por aquello que sabe que no comprende: ¿qué hay en un nombre? ¿por qué no puede amar a Romeo? ¿porque se llama Romeo y es un Montesco? Pero si no se llamara Romeo, ¿no sería acaso el mismo hombre? El nombre del amado se ha convertido en enemigo de su amor. Pero, ¿cuál es el poder de un nombre? ¿qué es un nombre?

En la noche estrellada de Verona, Julieta expresa el deseo de que los nombres -¿acaso también el lenguaje, salvo la poesía?- desaparezcan, y que el vínculo nuevo que tiende su amor prime sobre todos los demás. Enamorada, para ella todo es posible. Al fin y al cabo, el amor es una fuerza capaz de intentar semejante transgresión, que el arte y la literatura celebran con normalidad desde hace siglos. A Tristán, en la ópera de R. Wagner, le ocurre lo mismo: en pleno éxtasis de amor, en el segundo acto, se olvida de su nombre y cuando Isolda lo llama y se lo recuerda, le responde: “Welcher Name?” (¿Qué nombre?).

El olvido del nombre propio y de lo que a él va sujeto es símbolo y característica de un amor así, que aspira a la entrega total, a una fusión completa. Extremadamente joven aún -Vladimir Nábokov la habría llamado Lolita- Julieta se siente embargada por el amor y, al mismo tiempo, abrumada, porque ha descubierto que los nombres se interponen como espectros en su camino; no quiere nombres, y el ejemplo que toma para discutir esta peculiaridad humana –la de hablar y designar el mundo mediante signos y nombres que lo representan- es el de una flor, la rosa.

La más cantada y recreada, la más hermosa por todas sus cualidades, la que más variedades, colores y perfumes posee. La que, como pocas palabras, encierra un universo y cuenta con una mitología propia. ¿Qué hay en rosa? Un orden seductor, embriagador; colores y perfumes creados a lo largo de siglos, orientes de damasco, perlas y tafetán, aguas y bálsamos medicinales, desiertos y jardines, y, además, historias de amor entreveradas de pétalos y espinas… La rosa representa la intensidad del amor y, también, su destino: es única en nuestra mano y, a la vez, cabe en rosa junto a todas las demás. Shakespeare lo sabe y Julieta está a punto de descubrirlo. Estamos en el teatro.

El sudor de la frente

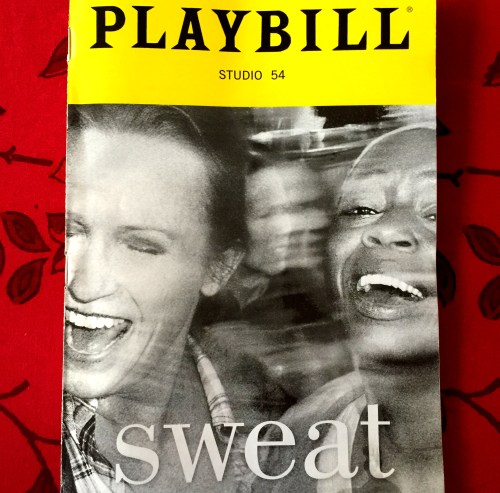

La bóveda estrellada del teatro Studio 54 donde se representa Sweat, de Lynn Nottage !Qué fácil es enredarse en el odio y la discriminación cuando las cosas no van como uno quiere!

Hay quien dice lo contrario pero no he visto una ciudad que ponga más rápidamente que esta sobre el escenario sus desdichas. En esto, y en tantas otras cosas, Nueva York es única. La pérdida del puesto de trabajo o la inseguridad disparan una búsqueda de chivos expiatorios que casi siempre se orienta hacia el color de la piel, el acento de la voz, la identidad sexual o el origen …Y cuando nada de esto da más de sí aparece, descarnado, el hueso roído que muchos llevan siempre en sus fauces desde la Revolución Francesa: la propiedad. Podría llamarse «patrimonialismo patriarcal»: «esta tierra es nuestra» (la difícil legitimidad de los nacionalismos cuando se hacen excluyentes) o «¿quien llegó aquí antes?» pregunta cuya respuesta requiere conocimientos de geografía e historia sencillos pero muy limitados en estas latitudes: ¿indios, chicanos, mejicanos, españoles, holandeses, británicos, franceses? Marica el último: los últimos -no siempre por orden si hay dinero por medio- son los culpables. Otra variante del hueso caninamente mordido es «¿quién hizo que esto funcionara con el sudor de su frente?», y entonces los descendientes de alemanes, (sobre todo en Pensilvania, dónde tantos sudaron en la industria del carbón y del acero, y han votado al actual Presidente), se atribuyen la gran tajada de sacra legitimidad. Cada cual hace valer el sudor que le ha costado lo que tiene y le cuesta reconocer que el sudor de los otros contribuye también a la res pública.

Saludo de actrices y actores, bajo la dirección de Kate Whoriskey

El sudor es un tema omnipresente en NY pero actúa como un sub-texto, algo de lo que no se habla y que no se debe notar aunque siempre esté en el ambiente. A menos que con él se justifiquen supremacías excluyentes e ilegales.

La violencia aumenta y los interrogatorios en las cárceles son una gran inspiración para la literatura, el teatro y el cine

En el metro de Nueva York, que es el más fidedigno espejo de las Naciones Unidas que hay en el mundo, aunque limitado al micro-lenguaje corporal del pasajero individual, siempre se pasa frío: en invierno en el andén y en verano dentro de los vagones. El esfuerzo por mantener una temperatura adecuada para que la piel no sude es una obsesión tal que llevo siempre un gorro en el bolsillo, e incluso un jersey y una bufanda, especialmente cuando aprieta el calor. Ocurre a menudo aquí: se pasa frío en verano, y en el teatro más aún. Sentado en la primera fila del mezzanine del Studio 54, en el centro del estupendo palco del primer piso, el potente chorro de aire frío que descendía de las alturas, no se si del techo o directamente del Polo, me dejó helado antes de que empezara la obra. La vi con gorro y bufanda. No sude ni una gota.

Todas las culturas tienen raseros para sobrevivir; son límites que por carácter, por genes o por tradición parecen indiscutibles y se consideran «normales», «como hay que ser» o «lo que tiene que ser», y este es uno: no se puede notar que sudamos; y se ponen todos los medios, públicos y privados, para alcanzar brutalmente este objetivo igualitario que no distingue razas, lenguas ni religiones, ni tampoco el orden en el que se ha llegado a los Estados Unidos de América. Tal vez sea mejor así y que nadie pueda hacer valer cuál es el sudor que le ha corrido por la frente.